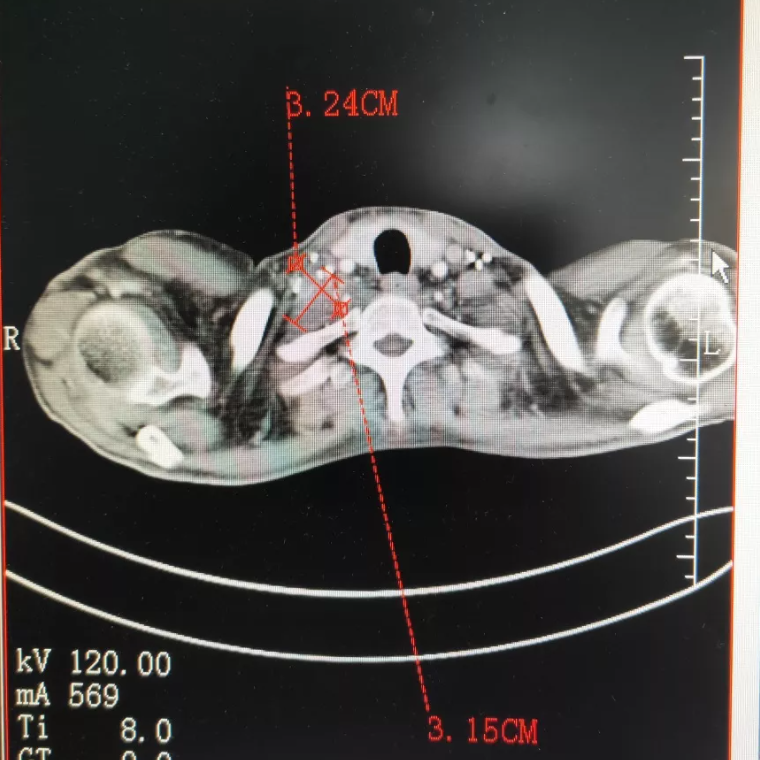

巴基斯坦小伙LEE是一名胸腺癌患者。在當地醫院接受常規化療后,腫瘤不僅未消除,反而越長越大。由于胸腺癌縱隔淋巴結轉移,淋巴結腫大壓迫食道,導致他的左臂粗脹不堪,嚴重影響生活。

最終他來到復大醫院尋求更好的治療。考慮到腫瘤惡性程度高,患者手術機會少,對化療又不敏感,復大專家為其進行了放射性粒子植入結合冷凍消融的局部治療。術后腫瘤明顯縮小,其左臂經過三個月的治療后也恢復正常。

治療前

治療后

縱隔是左右縱隔胸膜之間器官、結構和結締組織的總稱。其前界為胸骨,后界為椎體,兩側為縱隔胸膜,上界是胸廓上口,下界是膈。

縱隔淋巴結轉移被稱為“死亡之角”,多是由肺癌、食管癌、肝癌、乳腺癌、宮頸癌等惡性腫瘤隨淋巴回流轉移,引起縱隔淋巴結腫大,腫大的縱隔淋巴結轉移瘤會壓迫鄰近的大血管、氣管或神經,產生聲音嘶啞、疼痛、上腔靜脈綜合征、呼吸困難等癥狀,甚至危及患者生命。因此需要采用有效的治療手段,對縱隔轉移進行局部控制,改善患者的生存預后。

手術切除通常是腫瘤治療的首選方式,但縱隔腫瘤所處的位置特殊,手術切除難度較大,此外縱隔淋巴結轉移往往預示著腫瘤可能已到晚期,部分患者已失去手術機會。對于這一類患者,可以采用化療、靶向、免疫等系統性治療手段,結合微創消融、放療等局部治療方式。

然而,傳統的放化療雖然能起到一定的治療作用,但也會造成一些副作用,比如放射性心臟病、血管炎、肺炎、食管炎等,對身體影響很大,甚至導致死亡,且存在復發的可能。

放射性粒子植入是近年來國內外普遍開展的微創治療方式。傳統的放療是外放射治療,機器發射射線,通過皮膚聚焦于腫瘤所在地,從而進行殺傷。由于射線會穿過正常的皮膚和組織,加上定位并沒有那么精確,在放射治療殺死癌細胞的同時,可能對周圍正常組織細胞有一定破壞作用。

粒子植入治療則可以通過術前計劃設計、術中影像引導,實現粒子在腫瘤內的合理分布,將誤差控制在毫米級別,保證治療的精確性。

粒子植入治療的核心是放射粒子,目前臨床運用較多的是碘-125粒子。隨著碘粒子治療的不斷發展成熟,近年來,其不僅被廣泛應用于肺癌、肝癌、胰腺癌等實體腫瘤的治療,而且逐漸成為縱隔轉移瘤的一種新興有效的治療方式,局部控制有效率可達72.7%-90.9%。

臨床研究顯示,CT引導下對縱隔轉移瘤進行碘粒子植入治療,具有顯著療效,在局部臨床癥狀得到改善的同時,無進展生存期及總生存期也得到明顯延長。當然,粒子植入治療需要關注手術操作的安全性。在行粒子植入術前,應明確病灶所在的縱隔分區、毗鄰的血管走行以及與縱隔內氣管、食管等組織器官的關系。

碘粒子植入治療操作簡單方便,且創傷小、出血少,麻醉相對安全,為縱隔淋巴潔轉移瘤等惡性腫瘤的治療提供了有效手段。近年來,其與冷凍消融、納米刀消融等微創療法聯合,也為腫瘤治療開辟了新路徑。廣州復大腫瘤醫院作為以腫瘤微創治療為特色的國家臨床重點專科醫院,在這一方面積累了不少經驗,并且成功實施了多個有效的治療案例。